明镜所以照形,古事所以知今。

习近平总书记近日在山东考察时,专程来到甲午海战故地刘公岛,来到古代海上丝绸之路起点的蓬莱市,冒雨登临蓬莱阁,推开历史厚重的大门,倾听岁月无声的启迪。

他语重心长地说:“我国古代史、近代史、现代史构成了中华民族的丰富历史画卷。领导干部要多读一点历史,从历史中汲取更多精神营养。”

一个大党大国的最高领导人,为什么要把历史摆在如此高的位置?从历史之中,他汲取着怎样的人生智慧和治国之道?对广大领导干部学史用史,他又提出了哪些明确要求?

“历史是一个民族、一个国家形成、发展及其盛衰兴亡的真实记录”

习近平爱读书,尤爱读史。

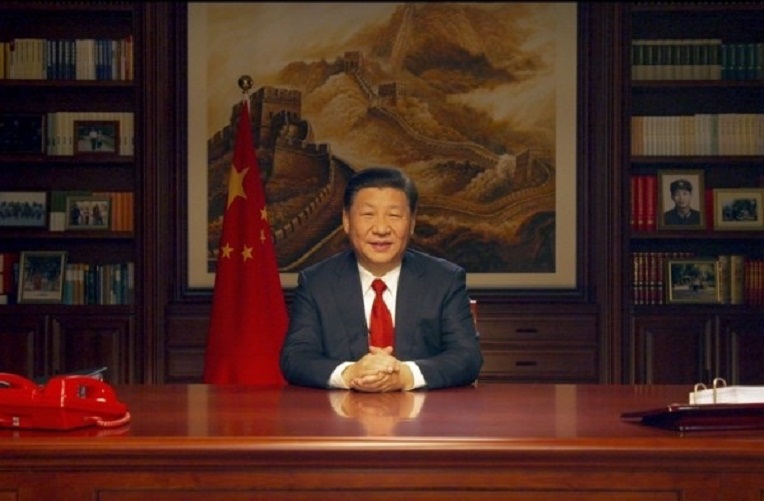

每年新年前夕,习近平都会发表新年贺词,人们在聆听他令人振奋的贺词同时,也能从电视画面中看到他身后摆满书的大书架。细心的人发现,在习近平的阅读清单里,有大量的历史典籍:《史记选》《汉书选》《世界通史》《现代欧洲史》……

“在中国的史籍书林之中,蕴涵着十分丰富的治国理政的历史经验。其中包含着许多涉及对国家、社会、民族及个人的成与败、兴与衰、安与危、正与邪、荣与辱、义与利、廉与贪等等方面的经验与教训。”这是习近平的读史心得。

爱读历史的习近平,对于历史典故常常信手拈来。2011年9月,在中央党校秋季学期开学典礼上的讲话中,他引用了许多历史典故:孔子“诲人不厌”,勾践“卧薪尝胆”,苏武“饮雪吞毡”,文王拘而演《周易》,屈原逐而赋《离骚》……

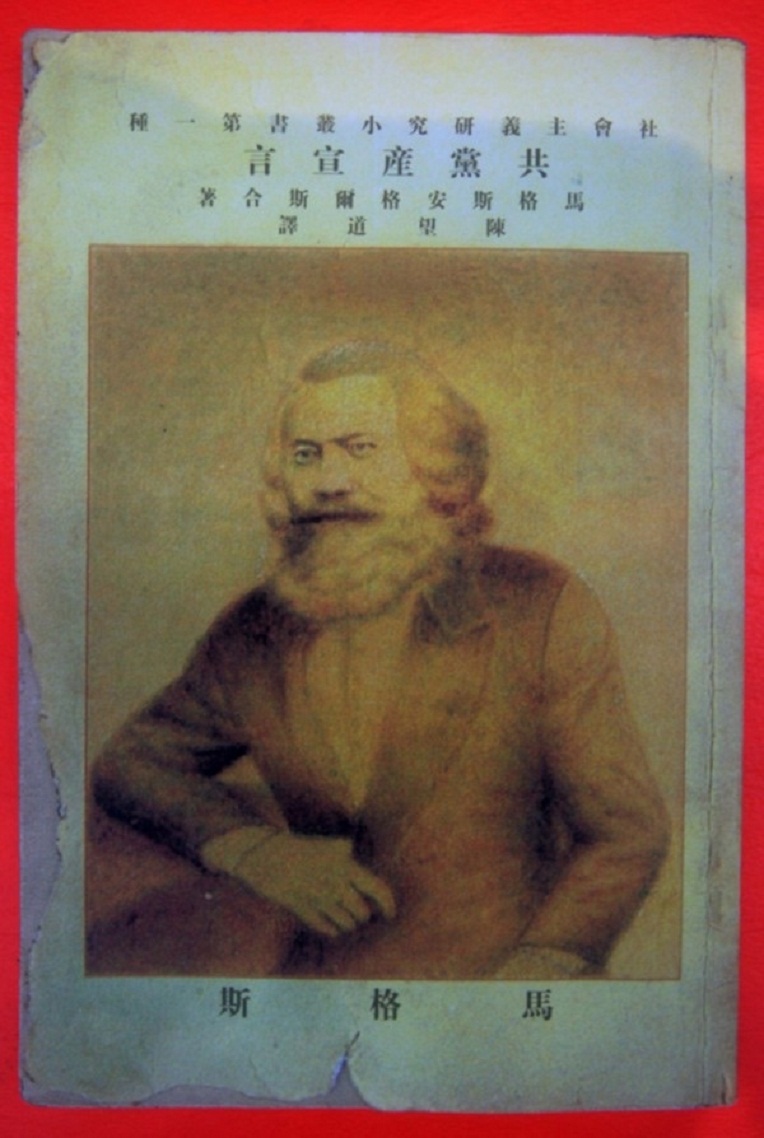

爱读历史的习近平,对于历史人物常常铭记于心。在参观《复兴之路》展览时,他讲起陈望道专心翻译《共产党宣言》,竟将墨汁误当红糖吃掉而浑然不觉的故事,并引述他的名言“真理的味道非常甜”。

欲知大道,必先知史。

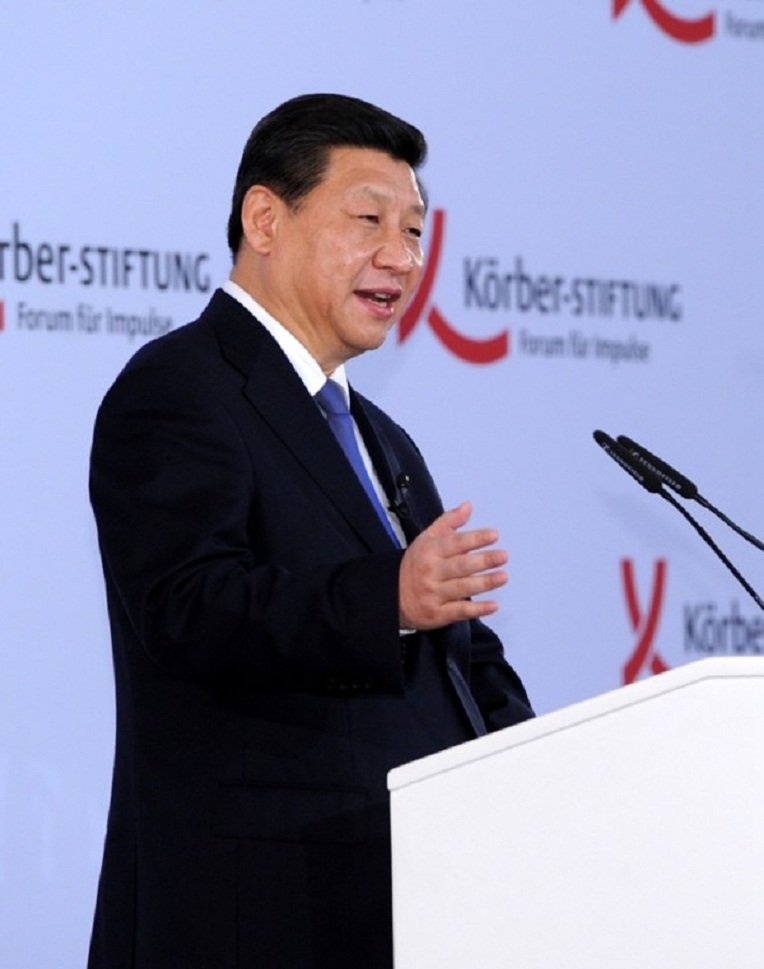

历史,不仅给人以智慧的启迪,同时也是治国理政的重要资源。正如习近平在德国科尔伯基金会发表演讲时所指出的,历史是最好的老师,它忠实记录下每一个国家走过的足迹,也给每一个国家未来的发展提供启示。

习近平思考问题、作出分析、得出结论,一个显著特点就是思接千载、视通万里,坚持把历史、现实、未来贯通起来,为领导干部运用历史眼光看问题树立了光辉典范。

首都博物馆、西安市博物院、广西合浦县汉代文化博物馆……习近平走进一座座博物馆,用身体力行告诉我们,中华文明的灿烂星河中,闪耀着无比珍贵的智慧之光,是我们文化自信的来源,是丰厚的精神滋养。

2014年5月,习近平来到五四运动的策源地北京大学,在师生座谈会上回溯中国近代史。他痛心地说:“尤其是鸦片战争之后,中华民族更是陷入积贫积弱、任人宰割的悲惨状况。这段历史悲剧决不能重演!”

出席全民族抗战爆发77周年纪念仪式、参加南京大屠杀死难者国家公祭仪式、察看北洋海军炮台遗址和甲午战争博物馆陈列馆……习近平的话语斩钉截铁:“历史就是历史,事实就是事实,任何人都不可能改变历史和事实。”

西柏坡纪念馆、古田会议纪念馆、井冈山革命烈士陵园、红军长征会师纪念碑、中共一大会址、嘉兴南湖红船……党的十八大以来,习近平在国内考察期间专门安排、多次前往革命老区,瞻仰红色遗址遗迹,每次都怀着崇敬之心来,带着许多思考走。他说:“多重温这些伟大历史,心中就会增加很多正能量。”

“在历史进程中,做出自己的努力,做出自己的历史贡献”

领导干部学习历史,要落实在提高历史文化素养上,落实在提高领导工作水平上。

他说,“领导干部不管处在哪个层次和岗位,都应该读点历史”“这样才能使自己的眼界和胸襟大为开阔,认识能力和精神境界大为提高,使自己的领导工作水平不断得以提升”。

回望历史,我们才能懂得,走得再远都不能忘记来时的路。

2017年10月31日,党的十九大闭幕不久,习近平带领新一届中央政治局常委瞻仰中共一大会址和南湖红船,翻开风云激荡的红色篇章,探寻共产党人的精神密码。他强调,事业发展永无止境,共产党人的初心永远不能改变。唯有不忘初心,方可告慰历史、告慰先辈,方可赢得民心、赢得时代,方可善作善成、一往无前。

2011年3月,习近平在湖南调研期间,专程瞻仰了毛泽东、刘少奇、彭德怀同志故居。他强调,要引导广大党员干部学习党的历史,深刻理解历史和人民选择中国共产党的历史必然性,进一步增强走中国特色社会主义道路、为党和人民事业不懈奋斗的自觉性和坚定性,永葆共产党人政治本色。

回望历史,我们才能懂得,社会主义是干出来的,对历史的最好学习和借鉴就是成为历史大潮的一朵浪花。

正如习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上所言:“历史总是要前进的,历史从不等待一切犹豫者、观望者、懈怠者、软弱者。只有与历史同步伐、与时代共命运的人,才能赢得光明的未来。”